足の外科について

足は体重による負荷を直接受けるため、トラブルが起こりやすい部位です。膳所病院の“足の外科”では、足の痛みや変形などに対して、インソールの作成やリハビリテーションによる保存療法から手術療法まで対応いたします。安心して相談できる診療体制で、皆さまの「歩く」を支えます。

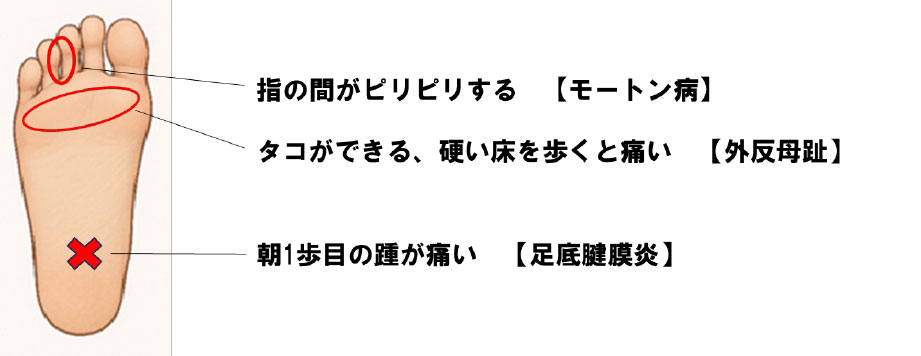

以下は、外来での相談が多い、外反母趾と足底腱膜炎についてです。

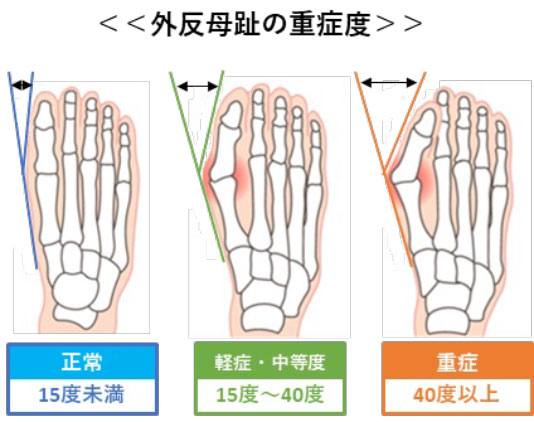

外反母趾

外反母趾とは、足の親指(母趾)がくの字に曲がり、付け根の関節が内側に突き出す変形のことです。男性にも見られますが、特に女性に多く、体重や足の形、靴の影響が大きいとされています。

◆症状

・親指の付け根の出っ張り(内側への突出)

・靴に当たって赤くなって痛む

・親指が人差し指に重なるように曲がってくる

・長く歩くと足裏や他の指にも痛みやタコ・ウオノメが出てくる

・足のバランスが崩れて疲れやすくなる・膝や腰が痛くなることも

◆原因

・足のアーチ構造の崩れ(開張足・扁平足)

・ヒールや幅の狭い靴の長期使用

・遺伝的な要因

・加齢による靱帯や筋力の低下

◆治療

保存療法(初期〜中等度)

早めの対処で変形の進行を抑えることや痛みの軽減が可能です。

①足に合った靴の選択(幅広・柔らかい素材)

②足底板(インソール)や外反母趾用サポーターを作成します。

③足指・足裏のストレッチや筋力トレーニング

③テーピングによる矯正や負担軽減

■インソール(左画像)、サポーター(右画像)

手術療法

保存療法で改善が難しい場合や、痛み・歩行障害が強い場合に行われます。骨を切って角度を矯正する「骨切り術」や、関節を固定する「関節固定術」などがあります。手術後も正しい靴選びやリハビリが大切です。

■ DLMO法(デルモ法)

骨切り術の一例。術後3日目から前足部免荷装具をつけて歩行を開始します。 デスクワークの方は早期に復帰できますが、立ち仕事・歩き仕事では1〜2か月の休養が必要です。

■ Lapidus法(ラピダス法)

関節固定術の一例。関節を固定して矯正します。術後4週間はギプス固定が必要で、その間は体重をかけず、車いすや松葉づえで移動します。ギプス除去後に徐々に体重をかけて歩行を再開します。

足底腱膜炎

足の裏、特にかかとの前あたり(足の中央からかかとにかけて)に痛みが出る疾患です。 足底にある「足底腱膜」という強い腱が、足のアーチを支えています。 この腱膜に繰り返しの負担や炎症が生じると痛みが出ます。

◆主な症状

・朝起きて最初の一歩が痛い

・歩き始めや長時間の立位でかかとが痛む

・痛みが続くと歩き方が変わり、膝や腰が痛くなる

◆原因

・長時間の立ち仕事や運動による負担

・扁平足やハイアーチなど足の形の影響

・クッション性のない靴や硬い床での作業

◆治療

足裏やふくらはぎのストレッチの毎日の継続が大変重要です。インソールを併用する場合があります。痛みが強いときは安静・冷却保存療法で効果がない場合は手術を行う場合がありますが、ごくまれです。

体外衝撃波治療(ESWT)

足底腱膜に衝撃波を与えることで、腱の再生・促進、炎症の軽減が得られます。合併症が少なく、安全性が高い事から、近年注目されている治療法です。当院では拡散型体外衝撃波治療機による治療を行っております。